蜀汉真正的大将只有4位,张飞马超落榜,最厉害的并非关羽

三国这档子事儿,谁还没在电视里看过?“桃园三结义”、“三英战吕布”,大伙儿最熟的就是蜀汉那伙兄弟。但话说回来,当年刘备搞起蜀汉,热闹归热闹,亡得也够早。总有人说是刘禅太窝囊,昏君一枚,把江山给丢了。可你真要细细一琢磨,不光是皇帝不争气,这国里能扛事儿的大将,能打能镇场的那种,其实也屈指可数…关于蜀汉那些“大将”,咱们心里到底有多少谱?张飞、关羽、马超,真是传说里的铁血猛将吗?咱们今天不妨翻翻细账,也许答案没你想的那么简单。

你要说话得从啥时候捋起?黄巾一闹,天下都乱套了。地里收不上,饭也没得吃,四方英雄都冒出来了。有人想着自个儿能当皇帝,有人只求一招鲜在乱世站住脚。刘备这人吧,开局是真惨。自个儿带着几个兄弟,两把破剑,几匹瘦马。当时关羽、张飞也就算是他身边铁杆小弟,能掰手腕但也不过是江湖草莽。刘备一开始像北漂打工仔,东跑西颠,见谁都得说三分好话。直到他三顾茅庐请出诸葛亮,算是真找到了主心骨;之后在荆州、巴蜀这边慢慢站住脚跟,有了块地盘,也才算是头一回“有家有业”。

这年头的蜀汉,说白了,还是个夹在中间的苦孩子。外头虎视眈眈的多了去了——西北羌胡整天惦记着来抢城池,东边孙权明里暗里都翻小九九。你瞧蜀地吧,山多路险,人家又不能靠海换钱,也不是中原那种好种粮食的大平原。日子本来就苦,兵马粮草样样紧张。要想熬下去,靠的除了皇帝,就是手里一帮能死扛的猛将。一旦大将乏人,那这摊事儿,腿都打瘸了。

刘备早年的“大将”们,有的跟他流浪了半辈子,有的是后来硬塞进来的新脸。有的脾气火爆,有的滴水不漏,但都不太像算盘里精打细算的那种军师。打仗的时候,英雄气概不少,有时候也靠点运气。咱们老说蜀汉能扛住那么多年,是靠一帮爷儿们在前线死磕。这话没错,但真要上升到“大将”的高度——不止要能砍人能顶阵,还有能调兵遣将、安抚军心的本事。兵马再多,没几个脑瓜子清楚的大将指挥,也就剩乱拳打死老师傅了。

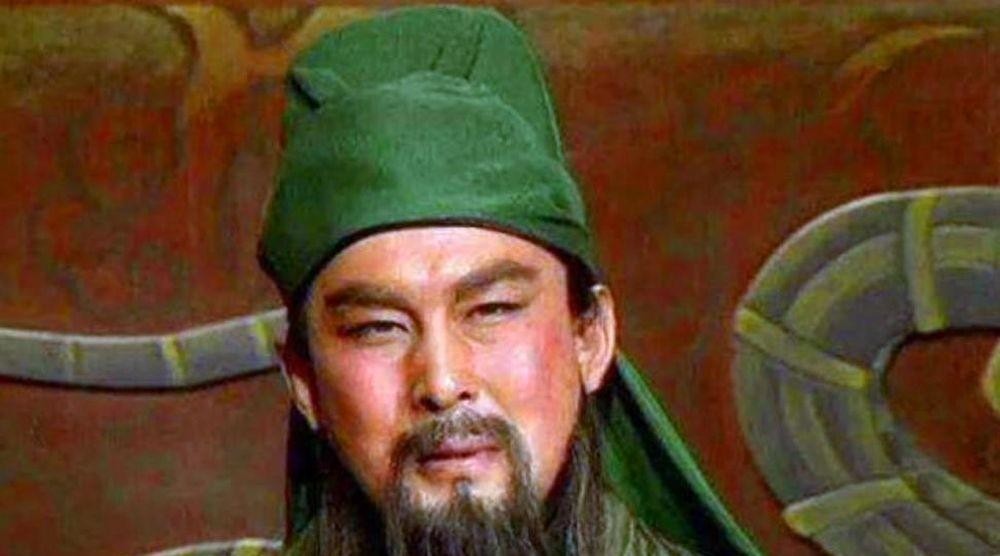

关羽,你一提起来,大伙儿都认识他那张青红脸。说什么“温酒斩华雄”,三国里头“义薄云天”的大哥。可话又说回来,关羽真就是蜀汉头号大将吗?咱们细掰开聊聊。关羽自打小,就跟兄弟关平以及一群老乡练刀舞枪,小时候估计也就是个好胜的小孩。后来形势一变,黄巾一闹,他跟着刘备混进了队伍里,慢慢有了点地位。曹操一统北方之后,刘备给关羽安排到了荆州守门,意思很明显:兄弟你给我死死顶住,千万别让曹孙那拨人撬了后门。

压力大不大?说实在的就是拿脑袋去赌。关羽要顶住的是两个大佬夹击,一边曹操随时派兵过来,另一边孙权指不定啥时搞事情。关羽也不含糊,他曾夜里偷袭曹营,闹得曹操睡不着觉,只能撤兵。这种事儿听着牛,可真要说战略高度,还真不太够。后来打到荆州最后关键时候,孙权背后捅刀子,关羽身死败走。刘备那时候都快疯了,江山梦眼瞅着散烟了。你说关羽守荆州拼了十年,也算尽忠了。但这种死扛式的战斗,换了谁都能玩一阵。要说做“大将”当一方定海神针,似乎还是差了点运筹帷幄的劲。

关羽的确有那种古人讲的“侠气、义气”,可脾气太硬,计谋不多。别忘了,关羽当初也因为轻视吴国、跟人置气,才把整个大局带偏了。我们有时感慨,真要说大将,得有临危不乱、能扛能谋的脑子,不是当个莽汉就能一世英名。

赵云这人又不一样了。有点像我们小时候那个班里的“沉默好学生”。家在北方小县,日子不好过,小时候射猎为生,靠两只手混饭。后来遇见刘备,混进了部队,起初也就当个小喽啰。结果每到关键时刻,这人总能挺身而出。比如那次北伐,诸葛亮派他顶在前头。曹魏几十万兵压境,他带小队死顶快连,敌军压了快三个月都没撬开门牙。活生生把敌人拖到粮草耗尽,只能撤回家。这仗打得不光是勇,关键是稳准狠。要不是赵云镇得住,早就换了一个荆州结局。

赵云一辈子少有“高光时刻”快连,但每一回关键节点,他都站在最前头。七进七出救阿斗,大家都知道。他没那种关张的狠劲,有的是一股子韧劲和清醒。可惜后来的岁月,他没被重用,诸葛亮一直没怎么给他露脸的机会。你要说“大将”,赵云无疑比起关马那些人更有气度。但偏偏,好人默默无闻。这种命嘛,说白了,正如你我很难测。

诸葛亮的戏份就大了。大家小时候背“草船借箭”,都觉得这人智多近妖。其实诸葛亮到了蜀汉,干的头一件大事就是治军。他不像别人搞兄弟义气,反而刚一上来就把昔日那些吃喝玩乐的习气全给刮了,严厉得有点“铁面无私”的意思。打仗的时候,他喜欢下棋、算账,动头脑多于动刀子。这种智谋,放在三国那样的乱世,不但是能活命,还能让士气上升一个台阶。

诸葛亮还懂啥叫“后备军”,拼命提拔傅嘉、姜维等后生,把门口给堵死。后头五次北伐,他没能成功,但每一次都把蜀汉扛到极限。咱常说“蜀汉能活那么久,靠的不是刘备的运气,是诸葛亮的操持”。

姜维呢,基本上就是诸葛亮的学生。这人原本是魏国人,一路“投诚”进了蜀汉。诸葛亮一眼就看出来,这孩子有头脑、敢担当。后来诸葛亮去世了,姜维扛起了大旗,守着剑阁那点薄城。曹魏大军来攻时,蜀国内部已经乱成一锅粥,刘禅一心想投降,姜维靠着一口气硬生生顶了三年。最后结局是赵国投降了,但姜维没愧对心里的理想。他用的计策,有时也挺花的——竹林埋伏、隘路纵虎……让曹魏头头都头疼。

但说实话,姜维命不好,很难有出头的机会。他是那种典型的“末代英雄”,时代没托得住他,就只能被浪潮吞没。可若无姜维,蜀汉那最后一点深山堡垒,保不齐都早就塌了。

张飞和马超,书里说是“猛将”,其实他们更像那种“校队大前锋”,能冲能拼,可让他们坐镇全局,未必压得住。当年张飞喜欢喝酒闹事,手下兵都怕他。他打小看重兄弟,惜命惜情,可上了战场不是瞎冲就是耍狠,该谋算的时候他往往一脑门热血。比如长沙死守、祁山被围,如果不是诸葛亮暗中帮衬,他早就栽了。你说这样的脾气,真能当大将吗?还是个“狠角色”,离智勇双全还差那么点意思。

马超另有一番景致。这人家世背景就特别快连,是西凉的老牌武将,“马家刀”一出谁都得避讳三分。马超打起仗来,真就四处横冲直撞,常年骑马奔杀,满身都是“西北风”。但说机谋、战略,不是他的强项。好几回大规模交战,他自己都冲得一塌糊涂,要后头诸葛亮或者赵云给收场。他适合冲锋陷阵,真要统军大任,难免捉襟见肘。你说三国故事里都塑造他和张飞一样是猛将,那其实还是偏于表象。

说到底,蜀汉的那些“大将”,其实都挺多元。关羽是河北人,有点中原的儒雅侠气。赵云则是北乡獠子,彪悍中透着沉稳。诸葛亮出自江南书香门第,一肚子墨水和计谋。姜维倒是北方人,但吸收了蜀汉的那一点隐忍和苦熬。他们每个人都带着本地烙印,合在一起却成了一个风格奇特的小朝廷。

军人不但靠武艺,更靠气质和文化。蜀汉这些大将,一半江湖气、一半书生气,有冲劲,更有算计。关羽能路见不平拔刀相助,赵云能一马当先却不逞英雄,诸葛亮和姜维不动声色玩谋略。这种性格混搭,才让蜀汉能在钱粮紧张、人才紧缺的夹缝里活了几十年。

最终,蜀汉还是亡了。刘禅软弱,姜维苦撑,诸葛亮鞠躬尽瘁。大将的数量,就是瓶颈。不管武力多猛,没几个善谋善守的主心骨,国家终究架不住外头的风雨。每次想起这些故事,总让人忍不住琢磨——在乱世能当一个大将,究竟是靠天生的狠劲,还是后天的磨练?还是说,有些命,早就写好了在剧本里?说到底,每个“大将”只是乱世里的一粒沙,最终都随风归于江湖。读到这里,你觉得,蜀汉最厉害的大将,真是那几个吗?还是每一个,都各有自己的光和暗,待后人去细细品味…